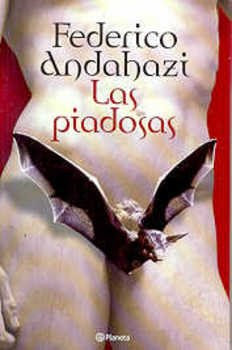

Las Piadosas. Por Federico Andahazi

Las nubes eran catedrales negras, altas y góticas que de un momento a otro habrían de derrumbarse sobr e Ginebra. Más allá, al otro lado de los Alpes de Saboya, la tormenta anunciaba su ferocidad dando azotes de viento que enfurecían al apacible lago Leman. Acosado entre el cielo y las montañas, como un animal acorralado, el lago se rebelaba echando coces de caballo, zarpazos de tigre y coletazos de dragón, todo lo cual resultaba en un oleaje tumultuoso. En una recóndita concavidad abierta entre los peñascos que se precipitaban perpendiculares hasta hundirse en las aguas, se extendía una pequeña playa: apenas una franja de arena semejante a un cuarto de luna, menguante cuando las aguas subían y creciente en la bajamar. Aquella tempestuosa tarde de julio de 1816, junto a la cabecera del muelle que limitaba el extremo oeste de la playa, amarró una pequeña embarcación. El primero en descender fue un hombre rengo que se vio obligado a hacer equilibrio para no caer en las fauces de las aguas, cuya iracundia se descargaba contra la estructura de la endeble escollera que, sobrevolada por las gaviotas, presentaba el aspecto de una fantasmagórica osamenta varada. Una vez en tierra, el recién llegado se aferró con un brazo a uno de los palos y, extendiendo el otro, ayudó a bajar al resto de sus acompañantes: primero a dos mujeres y luego a otro hombre. El grupo emprendió la caminata a lo largo del muelle hacia la tierra firme, como lo haría una troupe de torpes y alegres equilibristas, sin demorarse a esperar a que descendiera un tercero quien, no sin dificultades, tuvo que arreglárselas completamente solo. Iban en fila contra el viento y la pendiente, hasta llegar –empapados, divertidos y jadeantes– a la casa situada en la cima del pequeño promontorio de la Villa Diodati. El tercer hombre caminaba con pasos cortos y ligeros, taciturno y sin levantar la vista del suelo, como un perro que siguiera la huella de su amo. Las mujeres eran lady Mary Godwin Wollstonecraft y su hermanastra, Jane Clairmont. La primera, pese a que aún era soltera, reclamaba para sí el derecho de llevar el apellido del hombre con el que habría de casarse: Shelley; la segunda, por razones menos conocidas, había renunciado a su nombre y se hacía llamar Claire. Los hombres eran Lord George Gordon Byron y

e Ginebra. Más allá, al otro lado de los Alpes de Saboya, la tormenta anunciaba su ferocidad dando azotes de viento que enfurecían al apacible lago Leman. Acosado entre el cielo y las montañas, como un animal acorralado, el lago se rebelaba echando coces de caballo, zarpazos de tigre y coletazos de dragón, todo lo cual resultaba en un oleaje tumultuoso. En una recóndita concavidad abierta entre los peñascos que se precipitaban perpendiculares hasta hundirse en las aguas, se extendía una pequeña playa: apenas una franja de arena semejante a un cuarto de luna, menguante cuando las aguas subían y creciente en la bajamar. Aquella tempestuosa tarde de julio de 1816, junto a la cabecera del muelle que limitaba el extremo oeste de la playa, amarró una pequeña embarcación. El primero en descender fue un hombre rengo que se vio obligado a hacer equilibrio para no caer en las fauces de las aguas, cuya iracundia se descargaba contra la estructura de la endeble escollera que, sobrevolada por las gaviotas, presentaba el aspecto de una fantasmagórica osamenta varada. Una vez en tierra, el recién llegado se aferró con un brazo a uno de los palos y, extendiendo el otro, ayudó a bajar al resto de sus acompañantes: primero a dos mujeres y luego a otro hombre. El grupo emprendió la caminata a lo largo del muelle hacia la tierra firme, como lo haría una troupe de torpes y alegres equilibristas, sin demorarse a esperar a que descendiera un tercero quien, no sin dificultades, tuvo que arreglárselas completamente solo. Iban en fila contra el viento y la pendiente, hasta llegar –empapados, divertidos y jadeantes– a la casa situada en la cima del pequeño promontorio de la Villa Diodati. El tercer hombre caminaba con pasos cortos y ligeros, taciturno y sin levantar la vista del suelo, como un perro que siguiera la huella de su amo. Las mujeres eran lady Mary Godwin Wollstonecraft y su hermanastra, Jane Clairmont. La primera, pese a que aún era soltera, reclamaba para sí el derecho de llevar el apellido del hombre con el que habría de casarse: Shelley; la segunda, por razones menos conocidas, había renunciado a su nombre y se hacía llamar Claire. Los hombres eran Lord George Gordon Byron y

Percy Bysshe Shelley. Pero ninguno de estos personajes interesa demasiado en esta historia, salvo aquel que descendió último del barco, el que caminaba solitario y rezagado: John William Polidori, el oscuro y despreciado secretario de Lord Byron.

Los sucesos de aquel verano en la Villa Diodati son suficientemente conocidos. O al menos algunos de ellos. Sin embargo, el hallazgo de cierta correspondencia que habría sobrevivido al Dr. Polidori, el sombrío autor de The Vampyre, revelaría otros episodios, hasta ahora desconocidos, en torno a su vida y, más aún, echaría luz sobre las razones de su trágica y precoz muerte.

Según se consigna, The Vampyre constituiría el primer relato de vampiros, la piedra basal sobre la que habrían de sucederse incontables historias, hasta el punto de convertir el vampirismo en un verdadero género, cuya cúspide –al menos en orden de trascendencia– alcanzara Bram Stoker con su conde Drácula. No existe historia de vampiros que no guarde una deuda de gratitud con el satánico Lord Ruthwen que pergeñara John Polidori. Sin embargo, los sucesos que envuelven el nacimiento de The Vampyre parecen ser tan sombríos como el propio relato. Se sabe que no existe cosa más dudosa que la paternidad. Afirmación que, naturalmente, podría hacerse extensiva a los vástagos literarios. Aunque los repetidos incidentes relativos al plagio –acusaciones remotas y recientes, comprobadas o descabelladas– parecieran ser intrínsecos a la literatura y tan antiguos como ella, en el caso de The Vampyre las disputas no se suscitaron justamente por reclamos de propiedad. Al contrario, por alguna extraña razón, nadie quiso reconocer como propia a la maléfica criatura que estaba llamada a abrir caminos. El cuento se publicó en 1819 y llevaba la firma de Lord Byron; pero nótese la paradoja: mientras aceptaba su responsabilidad en el –digámoslo así– confuso embarazo de Claire Clairmont, Byron rechazaba furiosa y vehementemente todo parentesco con The Vampyre, atribuyendo la "culpabilidad" a su secretario, John William Polidori. Y así quedó escrita la historia.

Ahora bien, un relato tan tétrico como The Vampyre no podía, desde luego, tener un origen menos tenebroso que su contenido. Es sabido que, luego de la muerte de Polidori, se halló en su poder una considerable cantidad de cartas, documentos y escritos que habrían de agregar datos indeseables a las biografías de varios ilustres personajes, quienes, con entera justicia, hubieran pretendido para sí una pacífica posteridad.

La correspondencia en cuestión no es novedosa. O, más bien, las absurdas y escandalosas instancias jurídicas, académicas y hasta políticas por las que dichos documentos debieron atravesar son bastante conocidas. Las polémicas acerca de su autenticidad fueron una verdadera guerra. Se dieron a conocer los informes de los expertos, los resultados de las pruebas caligráficas, las ambiguas declaraciones de los testigos, las airadas desmentidas de los actores más o menos involucrados. Pero lo que nunca, lo que jamás se conoció públicamente es el contenido de una sola de las cartas ya que, según se dijo, se habrían quemado en el incendio que destruyó los archivos del juzgado en 1824. Y era previsible. Pero los escándalos, pese a la magnitud y a la ilusión de eternidad que puedan provocar, suelen ser tan efímeros como el tiempo que los separa del siguiente y acaban invariablemente sepultados por toneladas de papel y ahogados en ríos de tinta. El férreo silencio de los involucrados, el progresivo desinterés del público y, finalmente, la muerte de todos los actores sumió en el olvido la controvertida documentación de la cual, por otra parte y según se afirmaba, no habían quedado más que cenizas. Lo único que sobrevivió fue el no menos dudoso diario de John William Polidori.

Como el lector ya habrá de sospechar, se impone un inevitable "sin embargo..." Efectivamente, por razones completamente azarosas, poco tiempo atrás, estando yo en Copenhague, entró en contacto conmigo un amabilísimo personaje que se presentó como el último de los teratólogos, un exegeta de los antiguos textos referidos a monstruos, una suerte de arqueólogo del horror, buscador de cuanto testimonio hubiesen dejado en su espantoso paso por el mundo los míticos teratos; en fin, un taxonomista de nuevos y temibles leviatanes humanos. Era un hombre pálido y longilíneo, de una anacrónica elegancia; fue una breve conversación durante la noche prematura del invierno danés en el Norden Café, frente a la fuente de las cigüeñas, allí donde muere la calle Klareboderne. Según me dijo, estaba enterado de un reciente artículo mío sobre el tema que lo ocupaba y se vio tentado de intercambiar conmigo alguna información. No era mucho lo que yo podía ofrecerle, de modo que no tuve otro remedio que confesarle mi condición de neófito en materia teratológica; se mostró sorprendido de que, siendo yo oriundo del Río de la Plata, ignorara la versión que señalaba que el destino último de buena parte de la correspondencia de

John William Polidori habría sido, presumiblemente, un antiguo caserón otrora perteneciente a cierta tradicional familia porteña de remota ascendencia británica. Mi pintoresco interlocutor nunca había estado en Buenos Aires y las referencias con las que contaba eran pocas e imprecisas. Sin embargo, de acuerdo con la vaga semblanza que hiciera de la casa y según su emplazamiento "cercano al Congreso", no tuve dudas de cuál se trataba. Era un ruinoso palacete que, por curiosa coincidencia, me era absolutamente familiar. Infinidad de veces había pasado yo por la puerta de aquella extemporánea casa de la calle Río bamba, cuya arquitectura inciertamente victoriana jamás se adecuó a la fisonomía porteña. Nunca habían dejado de sorprenderme ni la desproporcionada palmera que –en el centro mismo de la ciudad de Buenos Aires– se elevaba por encima de los siniestros altos ni la reja que precedía al atrio, hostil y amenazante, eficaz a la hora de disuadir a cualquier inopinado vendedor ambulante de aventurarse más allá del portón.

Apenas hube llegado a Buenos Aires, no vacilé en relatar mi conversación de ultramar a mi amigo y colega Juan Jacobo Bajarlía –sin dudas nuestro más informado estudioso del género gótico–, quien se ofreció de inmediato a oficiar de Caronte en el infernal periplo porteño que se iniciaba a las puertas del caserón de la calle Riobamba. Me adelanto a decir que, gracias a sus artimañas de abogado y a sus argucias de escritor, llegamos, luego de infinitas indagaciones, hasta los presuntos documentos.

En honor a un compromiso de discreción, me es imposible revelar más detalles acerca del modo en que, finalmente, dimos con los supuestos "documentos". Y si me amparo en la cautelosa anteposición del adjetivo supuestos y en las precavidas comillas, lo hago en virtud de la sincera incertidumbre: no podría afirmar que tales papeles no fueran apócrifos ni tampoco lo contrario, porque en rigor no tuve la oportunidad siquiera de tenerlos en mis manos.

En realidad, durante la entrevista en el viejo caserón, no vi ningún original: nuestro anfitrión –cuya identidad me excuso de revelar– en parte nos leyó y en parte nos relató el contenido de los numerosos folios encarpetados, unos papeles fotostáticos ilegibles casi por completo. Las dimensiones del sótano, entre cuyas cuatro oscuras paredes nos encontrábamos, no pudieron abarcar el volumen de nuestro asombro. Como no nos estuviera permitido conservar ningún testimonio material ni una copia ni tan siquiera una anotación, lo que sigue es, a falta de memoria literal, una laboriosa reconstrucción literaria. La historia que resultó de la concatenación de las cartas

-fragmentos apenas- es tan fantástica como inesperada. A punto tal que la genealogía de The Vampyre sería, apenas, la llave que develaría otros increíbles hallazgos atinentes al concepto mismo de paternidad literaria.

En lo que a mí concierne, no le otorgo ninguna importancia al eventual carácter apócrifo de la correspondencia. De hecho, la literatura –a veces es necesario recurrir a Perogrullo– no reviste otro valor más esencial que el literario. Sea quien fuere el autor de las notas aquí reconstruidas, haya sido protagonista, testigo directo o tangencial, o un simple fabulador, no dudamos de que se trata de la invención de una infamia urdida por una monstruosa inventiva, cuya clasificación en el reino de los espantajos dejo por cuenta de los teratólogos. A propósito, entonces, de la veracidad –y, más aún, de la verosimilitud de los acontecimientos narrados a continuación, me veo en la obligación de suscribirme a las palabras de Mary Shelley en la advertencia que precede a su Frankenstein: "...ni remotamente deseo que se pueda llegar a creer que me adhiero de algún modo a tal hipótesis y, por otra parte, tampoco pienso que al fundar una narración novelesca en este hecho me haya limitado, en tanto escritor, a crear una sucesión de horrores pertenecientes a la vida sobrenatural".

Como quiera que sea, la historia se inicia, precisamente, a orillas del lago Leman en el verano europeo de 1816.

2

La residencia de la Villa Diodati era un esplendoroso palacio de tres plantas. El frente estaba presidido por una recova delimitada por una sucesión de columnas dóricas sobre cuyos capiteles descansaba una amplia veranda cubierta por un toldo. Un tejado piramidal, por donde asomaban tres claraboyas correspondientes a los altos, remataba la arquitectura de la mansión. El criado, un hombre adusto que hablaba lo mínimo indispensable, esperaba a los recién llegados bajo la recova. Con los pies completamente embarrados, trayendo los zapatos en las manos, los cuatro entraron al recibidor y, antes de que el criado intentara alcanzarles unas toallas, ya se habían quitado las ropas quedándose totalmente desnudos. Mary Shelley, alegremente exhausta, se recostó sobre el sillón y tomando de la mano a Percy Shelley lo atrajo hacia ella hasta hacerlo caer sobre su desnuda y agitada humanidad, rodeándolo con las piernas por detrás de la espalda.

Claire se había quitado la ropa lentamente y en silencio. No había sido un acto de deliberada concupiscencia, tal como supuso Byron; al contrario, se la veía ausente, procedía como si nadie más que ella estuviese en la pequeña sala de recepción. Se sentó sobre el brazo del sillón mientras Lord Byron la miraba extasiado. La piel de Claire estaba hecha de la misma pálida materia de la porcelana y su perfil parecía el de un camafeo que de pronto se hubiese animado. Sus pezones tenían un diámetro sorprendente y estaban coronados por una aréola rosada que, aun contraída por las finas gotas de agua y por el frío, superaba la circunferencia de la boca abierta de Byron, quien súbitamente se había arrodillado a sus pies y ahora, desnudo y jadeante, recorría con la lengua su piel mojada. Claire no lo apartó con brusquedad, ni siquiera se hubiese dicho que lo rechazó. Pero ante la helada indiferencia y el cerrado mutismo con que su amiga ignoraba las caricias que le prodigaba, Byron se puso de pie, giró sobre sus talones y, quizá para disimular el desprecio del que era objeto, desnudo como estaba, extendió su brazo sobre el hombro del criado y le susurró al oído:

–Mi fiel Ham, no me dejan alternativa. El criado se mostraba más preocupado por el lodazal en que se había convertido el recibidor –las ropas tiradas en el suelo, el tapizado de los sillones empapado– que por las procaces bromas de su Lord, aunque, en rigor, Ham nunca podía distinguir cuándo Byron hablaba en serio. En ese momento entró John Polidori quitándose la capa, debajo de la cual las ropas estaban apenas húmedas. Como además había tomado la precaución de caminar por el sendero de piedra, sus zapatos no presentaban el menor indicio de barro. Cuando vio el cuadro, no pudo evitar un gesto de puritano fastidio.

–Oh, mi querido Polly Dolly, todos me rechazan, has llegado justo para llenar mi soledad.

John Polidori era capaz de soportar con estoica resignación las más crueles humillaciones, había aprendido a hacer oídos sordos a las ofensas más despiadadas, pero nada le provocaba tanto odio como que su Lord lo llamara Polly Dolly.

John William Polidori, muy joven por entonces, representaba aún menos edad de la que tenía. Quizá cierto infantilismo espiritual le confería una apariencia aniñada que contrastaba con su fisonomía adulta. Así, las cejas negras y tupidas se veían desproporcionadamente severas en comparación con su cándida mirada. Al igual que un niño, no podía disimular los sentimientos más primarios como el fastidio o la excitación, la congoja o el júbilo, la fascinación o la envidia. Tal vez esta última constituyera el rasgo que menos podía ocultar. Y, sin duda, el rapto de pudibundez frente al cuadro que se presentaba ante sus ojos no tenía otro motivo que el de los celos que le provocaban los nuevos amigos de su Lord. Miraba con recelo a todo aquel que se acercara a Byron. No se diría, sin embargo, que el origen de su desconfianza estuviese orientado a proteger a su Lord sino, más bien, a conservar un lugar en su siempre huidiza estima. Después de todo, él era su mano derecha y merecía un justo reconocimiento. John Polidori examinaba ahora a aquel trío de extraños con unos celos infantiles; pero detrás de aquellos ojos renegridos y pueriles parecía anidar un magma de odio contenido siempre a punto de hacer erupción, una malicia tan imprevisible como ilimitada.

Sin otro propósito que el de poner un poco de orden, Ham, con paternal autoridad y delicada firmeza, batió las palmas conminando a los huéspedes a ponerse de pie. Como si se tratase de un grupo de niños, los condujo a las habitaciones que les habían sido asignadas previamente por el anfitrión, Lord Byron. Desnudos y todavía mojados, atravesaron el gran salón de la planta inferior, subieron las escaleras e ingresaron a un largo y oscuro pasillo a cuyos lados se sucedían las puertas de las habitaciones. Las hermanastras ocuparían la alcoba central de la primera planta, que era la más suntuosa y a la que se accedía por una puerta de doble hoja. A Shelley se le había asignado la habitación contigua de la derecha, mientras que Byron ocuparía la de la izquierda, ambas igualmente comunicadas por una puerta con la alcoba principal.

Cuando Ham hubo terminado de alojar a cada huésped en su habitación, notó que unos pasos más atrás, de pie en el lugar más oscuro del pasillo, permanecía John Polidori. El criado se acercó al secretario de Lord Byron y, examinándolo de arriba abajo, le preguntó:

–¿El doctor espera algo?

–Mi habitación –titubeó Polidori, al tiempo que le extendía su pequeña maleta con una sonrisa indecisa, estúpida.

El criado se limitó a señalarle la escalera con un desdeñoso cabeceo.

–Segunda puerta –dijo lacónico, giró sobre sus talones y dejó a Polidori con el brazo extendido y la maleta suspendida delante de sus propias narices.

Si bien entre uno y otro existía la natural competencia de jerarquía y atribuciones inevitable entre un criado y un secretario, Polidori inspiraba un indisimulable desprecio, aun en aquellos que lo trataban por primera vez; aversión que, por otra parte, el mismo Polidori parecía cultivar. Se diría que encontraba un delicioso placer en la propia conmiseración.

El pequeño cuarto situado en los altos era un cubil oscuro apenas ventilado por una diminuta ventana que, como un ojo acechante, asomaba entre las tejas. La habitación estaba exactamente sobre la de Byron, de modo que si Lord necesitaba los servicios de su secretario no tenía más que golpear el techo con un largo palo que se había procurado para ese fin con el solo propósito de obligarlo a subir y bajar las escaleras.

John Polidori terminaba de cambiarse las ropas húmedas cuando reparó en que sobre su escritorio había una carta. En rigor, demoró en darse cuenta de que aquello que descansaba junto al candil era, efectivamente, una carta. Se trataba de un sobre negro en cuyo reverso se destacaba, como un crespón, un enorme lacrado púrpura: en su centro había grabada una barroca letra L. Pensó que era correspondencia para Lord Byron y que el criado la había dejado allí por error; sin embargo, cuando leyó el frente, advirtió que, en realidad, en el lugar del destinatario decía, en letras blancas, "Dr. John W. Polidori". No había razones para recibir correspondencia en aquel sitio, ya que, en rigor, nadie sabía de su reciente llegada a Villa Diodati. Antes de abrirla, Polidori corrió escaleras abajo y se dirigió al office donde el casero instruía a la cocinera sobre los gustos de Lord y sus invitados.

–¿Cuándo llegó esta carta? –irrumpió, imperativo, Polidori.

El criado no se inmutó. Apenas emitió un mínimo suspiro de contrariedad.

–Parece que en Italia no se estila anunciarse –le dijo a la cocinera, sin mirar siquiera al recién llegado. Ignoro de qué carta me habla el doctor. Por otra parte, la correspondencia no me compete a mí sino casualmente al secretario. De cualquier modo, le informo al doctor que no ha llegado carta alguna. Por cierto, si hubiese correspondencia para mí, le rogaría al señor secretario me lo hiciera saber –concluyó y, sin levantar la vista del generoso escote que se erigía a su lado, continuó instruyendo a la cocinera.

John Polidori volvió sobre sus pasos. Miraba la carta con unos ojos hechos de intriga. Por cierto, aquel infrecuente sobre negro resultaba de tan mal agüero como un cuervo. Por otra parte, ante la evidencia cierta de que no había sido el criado, se preguntaba quién habría dejado el sobre en su escritorio. Daba por descontado, además, que si de los nuevos amigos de su Lord no podía esperar más que una sorda indiferencia, mucho menos iban a tener la amabilidad de alcanzarle una carta. Que Byron procediera como el secretario de su secretario llevándole la correspondencia hasta la habitación tampoco parecía una hipótesis plausible. Lo más razonable sería abrir el sobre, leer la carta y así despejar el pequeño enigma. Pero a John Polidori no lo adornaba el don del pragmatismo. No podía evitar, a propósito de cualquier nimiedad, desplegar las más complicadas conjeturas y esperar el desenlace de los más sombríos augurios. No lo atormentaba el sinsentido de la existencia, sino que, por el contrario, su padecimiento consistía en otorgarle a todo un oculto sentido: el universo era un designio urdido contra su propia persona. Tuvo, inclusive, la supersticiosa idea de no abrir el sobre y echarlo inmediatamente al fuego. Aquella carta no podía significar sino la más negra de las señales. Y quizá, por primera y única vez, no se equivocaba. Tal vez el destino de John William Polidori hubiese sido otro de no haber abierto jamás aquel amenazante sobre negro.

3

Ginebra, 15 de julio de 1816

Dr. John Polidori:

Quizás os sorprenderéis al recibir esta carta o, mejor dicho, de que ésta os reciba a vuestra llegada. He querido serla primera en daros la bienvenida. No os molestéis en ir al final de estas notas para descubrirla identidad del rubricante, pues en verdad no me conocéis. Pero ni sospecháis cuánto os conozco. Antes de que avancéis en la lectura, debo suplicaros que no enteréis a nadie de esta carta; de vuestro silencio depende, ahora, mi vida. Confío en que guardaréis el secreto pues, desde el momento en que habéis leído aunque más no fuera sólo estas primeras líneas, también vuestra vida depende irremediablemente de la mía. No lo toméis como una amenaza, al contrario, me ofrezco como vuestro ángel guardián en este lugar horripilante. Bajo otras circunstancias os recomendaría que partierais ahora mismo. Pero ya es demasiado tarde. Hace apenas unos meses que –contra mi voluntad– me encuentro aquí y por cierto, nada bueno me ha deparado este sitio, salvo vuestra esperada visita. Este verano se ha presentado inusualmente espantoso; ni un solo día ha brillado el sol. Nunca he visto este lugar tan deshabitado. Pronto comprobaréis que hasta los pájaros han emigrado. He comenzado a temer a todo. Hasta mi propia persona, por momentos, me resulta extraña y temible. Yo que, lo digo sin petulancia, jamás he temido a nada. Sin embargo, acontecimientos muy extraños han comenzado a sucederse. La muerte se ha enseñoreado de este lugar: el lago se ha convertido en un animal traicionero. Desde el comienzo del verano se ha devorado sin piedad tres barcazas, de las cuales no se ha encontrado ni una madera. Literalmente desaparecieron dentro de su negra entraña y nada se ha vuelto a saber de sus ocupantes. Hace tres días, dos cuerpos aparecieron salvajemente mutilados al pie de los montes, cerca del Castillo de Chillon. Yo misma los he visto. Se trataba de dos hombres jóvenes –aproximadamente de vuestra edad– que vivían muy cerca de la residencia que vosotros ocupáis. Ignoro el modo en que llegaron –vivos o ya muertos– a la orilla opuesta del Leman. Y, lo que más me atormenta, no podría asegurar que yo misma no tenga alguna responsabilidad en este siniestro acontecimiento. Pero no os inquietéis, me estoy adelantando.

Vuestra anhelada presencia me tranquiliza, no porque espere nada de vos –al menos por ahora–, sino porque la sola idea de protegeros –sin dudas que lo necesitaréis– me devuelve algo del valor que había perdido.

Si eleváis ahora mismo la mirada por sobre estas notas, veréis, del otro lado de vuestra ventana, la orilla contraria del lago. Mirad ahora las lejanas y tenues luces que se distinguen sobre la cima del monte más encumbrado. Es allí donde estoy ahora. Cuando leáis estas líneas, yo estaré vigilando vuestra ventana.

John Polidori interrumpió la lectura. Aquella última frase lo había estremecido. Se incorporó, desempañó el vidrio con la palma de la mano y miró a través de la ventana. Detrás de la cortina de agua que caía oblicua sobre el lago, apenas podían distinguirse las montañas cuyos picos se fundían con el cielo tempestuoso. Sobre la otra orilla brillaban dos lejanas luces mortecinas. Sopló la llama del candelero que iluminaba su escritorio. La tormenta era tal, que la habitación quedó casi por completo a oscuras. Cuando volvió a mirar por la ventana, descubrió que una de las luces de la otra orilla ya no brillaba. Así, en la penumbra, se quedó contemplando. Al cabo de un rato, volvió a encender las velas del candelabro. Entonces, como si fuese obra de su propia acción, al mismo tiempo, la lejana luz tras el lago volvió a brillar. Aquel primer e inusual diálogo lo estremeció de terror. Efectivamente, John Polidori tuvo la inquietante certeza de que estaba siendo observado.

Comentarios